近期,上外MBA雪梨堂副堂主王鑫带领24级MBA学员,深入重庆涪陵,先后走访重庆涪陵榨菜集团与二渡村。重庆市涪陵区江北街道二渡村党委书记 潘晓江与重庆涪陵榨菜集团工作人员一行热情接待了雪梨堂同学们,带领同学们在“产”与“村”的联动中,触摸传统产业的现代脉搏,解码乡村振兴的“融合密码”。

第一站

从“坛坛罐罐”到“

智能工厂

”

——榨菜产业的“守正与创新”

作为“世界榨菜之乡”,涪陵的空气里飘着一丝独特的鲜香。上午9时,学员们走进重庆榨菜集团的生产基地,首先被厂区内“1898·非遗传承”的石碑吸引——这正是涪陵榨菜的起源:1898年,当地商人邱寿安将青菜头腌制工艺改良,“涪陵榨菜”由此诞生,并于2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

“但传统不等于落后。”集团讲解员的一句话,将学员们的目光引向智能化生产车间。透过玻璃观景廊,一条长达200米的自动化生产线尽收眼底:经过传统技艺加工后的青菜头经清洗、切分、脱水、拌料等12道工序,全程由机械臂与智能传感器精准控制,仅需8名工人监控;而在传统手工作坊中,同样的流程需要50人以上协作。据集团2024年财报显示,其自动化生产线投用后,单车间日处理青菜头量从80吨提升至200吨,损耗率从15%降至5%,年产值突破35亿元,占据全国榨菜市场份额超45%。

更让学员们惊喜的是榨菜的“多元变身”:除了经典的瓶装、袋装榨菜,展柜上还陈列着低钠榨菜、榨菜牛肉酱、榨菜即食粥等30余种新品,甚至推出了与川渝火锅联名的“涮煮专用榨菜”。“我们正从‘佐餐小菜’向‘复合调味品’升级,目标是让榨菜进入更多消费场景。”集团研发负责人透露,2024年新品营收占比已达28%,成为增长新引擎。

第二站

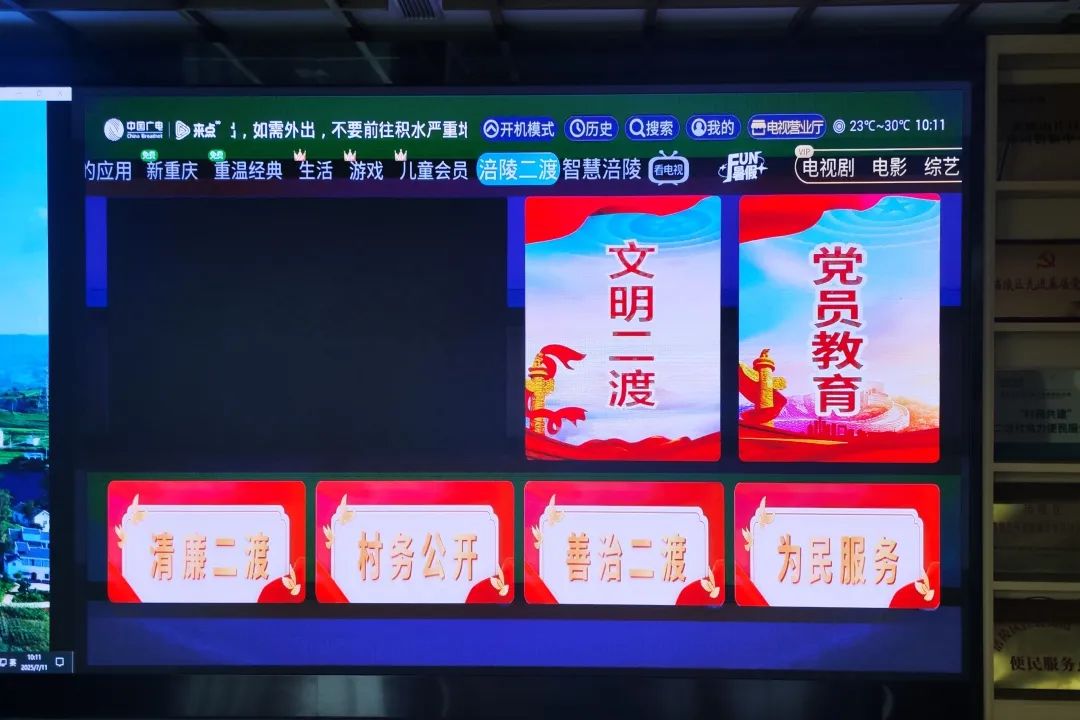

从“村务黑板”到“电视屏幕”

——二渡村的“治理与共富”

如果说榨菜集团展现了“工业反哺农业”的力量,那么午后走访的二渡村,则呈现了“农业激活乡村”的生动实践。这个位于涪陵江北街道的小山村,曾因青壮年外出务工、土地撂荒率高制约了乡村发展,如今却凭借“三块屏”(电视屏、手机屏、公示屏)和“三个+”模式,成为“乡村治理示范村”。

在村外的田野里,“龙头企业+专业合作社+农户”的生产模式正释放着更大能量。二渡村与榨菜集团签订长期收购协议,由政府购买服务提供青菜头种子和种植技术,榨菜集团提供保底收购价;合作社负责翻耕、施肥、病虫害防治;农户则负责日常管护。更巧妙的是“玉米+青菜头”的轮作模式,让这片土地一年四季都郁郁葱葱。

结语

从“观察”到“思考”

——

MBA

的“实践课”永远在路上

“这次参访让我明白,乡村振兴不是‘单点突破’,而是‘链式共振’——从种植端的模式创新,到加工端的技术升级,再到治理端的数字赋能,每个环节都在为产业‘强链’、为农民‘增收’。”24级MBA学员李同学在总结时感慨。

上外MBA雪梨堂副堂主王鑫表示:“作为‘致远计划’的重要实践模块,此次参访不仅是一次产业调研,更是一次‘中国智慧’的现场教学。我们始终强调‘全球视野、中国根脉’,相信大家通过实地走访,能更好地将课堂所学的‘管理模型’与中国乡土的‘真实逻辑’结合起来。”

从榨菜车间的机器轰鸣,到二渡村的翠野千倾;从百年工艺的传承创新,到乡村治理的数字蝶变——这一天的行走,不仅是一次“寻味之旅”,更是一场“解码之旅”。而对于上外MBA的学员们来说,他们的“致远之路”,才刚刚迈出更坚实的一步。