当飞机穿越云层,新加坡这座“狮城”的轮廓在舷窗外铺展。海水环抱的陆地间,摩天楼与热带绿植交错,像一块被南洋阳光浸润的翡翠。这是一场北大光华MBA师生与南洋水土的约定,带着对经济创新与人文交融的探问,我们奔赴而来。

从樟宜机场迈出脚步的瞬间,湿热的风裹挟着熟悉的气息:中文标识与英文、马来文并列,福建茶饼的清甜与马来椰糖的醇厚在空气中交织。这是新加坡递来的第一张名片,它将用五天的时间,向我们诉说地理、人文与经济的共生故事。

“新加坡”

2025北大光华

MBA

国际商务方略

Deep Dive into Southeast Asia

在方寸土地上读发展密码

Prof Ser-Keng ANG在“Understanding Singapore”课上,顺着历史脉络拆解狮城的发展。从1819年莱佛士登陆时的小渔港,到1965年独立后借马六甲海峡崛起的通商要地,他点明核心:

“新加坡没有自然资源,唯一的‘资本’是地理区位,还有多元族群拧成一股劲的协作根基。” 这话让课堂里的人瞬间摸到了这片土地的特质——既带着发展的紧绷感,又满是鲜活的生命力。聊到社会礼仪,他举的例子都藏在日常里:街头无论买东西还是等车,人们总会自觉排好队;对长辈喊“Uncle”“Auntie”是自然的习惯;聊起种族话题时大家会默契回避,都是为了护住多元社会里的那份和谐。

Prof Cyndi Zhang的课堂上,东南亚数字经济的活力通过数据直观呈现:2.9亿亚洲网民占全球半数线上人口,71% 东南亚民众日常触网,菲律宾、泰国的周线上购物率更是跻身全球前十。街头流通的微信支付、GrabPay,跨境流转的Shopee、Lazada订单,再加上新加坡95%的5G覆盖率、马来西亚MyDIGITAL蓝图,无不透露出区域对数字转型的迫切需求。而eFishery的发展抉择、企业虚报数据的警示、Cru葡萄酒平台的转型实践等案例,进一步揭开数字经济的深层逻辑。技术浪潮下机遇与风险并存,东南亚的数字未来,正是一条三者交织的前行之路。

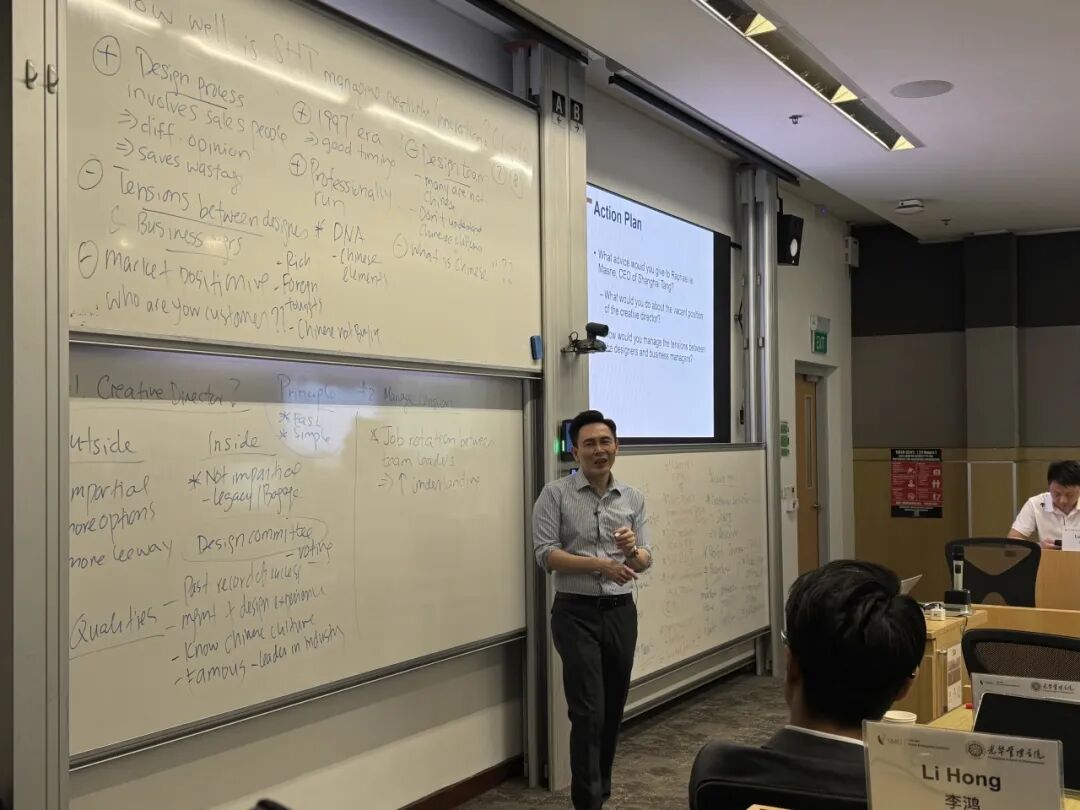

Prof Roy Chua的课程铺展亚洲创意经济全景,提出 “新加坡是亚洲创意中转站” 的核心观点 —— 其串联起东亚创新、东南亚文化与西亚商业。课堂对 “紧密型” 与 “松散型” 文化的对比分析,更触及不同文明的内核:从中国省份的专利数据差异,到新加坡创新投入与产出的落差,再到日本对技术的极致雕琢,可见亚洲始终在 “秩序” 与 “突破” 的平衡中探索。

Mr Heng Koon How的课清晰梳理中国与东盟的经济关联:中国近20万亿美元的GDP规模,对比东盟4.1万亿美元的集体体量,凸显区域经济分量。东盟内部则呈现鲜明反差:印尼是区域最大经济体,新加坡人均收入达9.1万美元,缅甸却仅2500美元。57%人口低于35岁的年龄结构、2030年预计达5.5万亿美元的贸易流量,让区域潜力十足。

Prof Ser-Keng ANG的课堂揭示东南亚投资的核心特征:2022年区域六成投资金额、超半数交易集中于新加坡,印尼、越南虽市场活跃,却缺乏大额融资支撑。独角兽企业分布亦不均衡,新加坡的Livspace等企业动辄获上亿美金融资,其他国家多依赖老牌企业。不过各国均有代表性企业,投资前需精准把握市场特性。

在实践中见地理与人文的交融

F&N:百年品牌里的时光温度

停在F&N老楼前,砖石纹路浸着百年岁月的温润。陈列室中,泛黄的玻璃瓶、锈迹的金属瓶盖、手写配方手稿静静陈列,诉说着品牌自1883年从汽水作坊起步的历程 —— 早年街头冰饮车装着它的汽水,邻里喜事摆着它的果汁,后来家家冰箱里也少不了它的饮品。生产车间内,老机器与新设备相映:木质框架的早期灌装机曾日夜输送清凉,现代化生产线的机械臂则精准灌装;东南亚直运的水果经多层筛选,水源反复净化,确保每一口纯净。同行人驻足回忆 “小时候喝的第一瓶汽水就是这个牌子”,这份熟稔,让百年企业故事多了份生活温度。

Vege Magic:地理短板里的创新突破

Vege Magic的垂直农场中,LED灯光下的生菜、羽衣甘蓝鲜嫩欲滴。“新加坡粮食自给率不足10%,靠多元团队协作才突破地理限制。” 华人专员介绍道。北大同学轻触菜叶,湿润触感里藏着经济创新的人文密码 —— 地理短板,反倒成了激发创造力的跳板。

Medtronic:医疗设备里的人文关怀

Medtronic的医疗展厅里,融入人文关怀的设备格外吸睛。华人设计师解释:“针对马来族患者,血糖仪增加马来语语音提示;为华人老人设计的心脏监测仪,按键字体更大,还能显示农历日期。” 作为区域医疗中心,新加坡的产品需兼顾国际化与本土化,工作人员补充:“有印度患者夸我们的透析机设计符合宗教礼仪。” 在这里,创意是对每一个族群需求的尊重。

课终人散时,暮色中的狮城渐亮灯火。从丝绸之路的多元共生,到苹果麦金塔团队的 “创意摩擦”,再到新航 “提质降本” 的智慧,我们读懂亚洲创造力的破局之道:不在模仿西方模式,而在清醒认知自身文化基因 —— 保留高效与秩序,以包容接纳差异,用辩证化解矛盾。这便是亚洲创造力的真正肌理:在传统与现代、本土与全球的碰撞中,让创新找到自己的生长节奏。

想起在U-Lounge的 “Welcome Dinner”,暖意融融的晚宴上,身旁的SMU华人校友讲起家族故事:祖父从福建下南洋卖茶叶,靠学马来语、英语打开马来半岛市场,如今企业已拓展至整个东南亚。“现在我们和山东企业合作,把中国苹果汁引入东南亚。” 他举着椰汁与北大同学碰杯,“你们有大国市场视野,我们懂本地消费习惯,联手就能打通‘中国生产 - 新加坡中转 - 东南亚销售’链路。” 席间,SMU 教授忆起北大访学时光,笑称 “当年最爱燕园炸酱面,今天这叻沙,是‘南北风味’的呼应”。笑声与碰杯声里,同根情谊成了最自然的交流纽带。

飞机冲上云霄,新加坡的轮廓渐远,但烹饪教室的香气、晚宴的笑声、课堂的讨论声愈发清晰。这座城市用五天诠释:地理是命运的底色,人文是发展的颜料,经济是挥洒颜料的笔触,三者共生绘就狮城精彩。这场访学,是知识的收获,更是人文与情谊的相遇,如同一幅珍贵地图,指引我们继续探寻经济与人文共生的密码。

写下这些文字时,南洋的风仿佛仍在指尖缠绕。这不仅是知识的远征,更是人文与经济认知的重塑。新加坡像一面镜子,照见地理如何塑造城市筋骨,人文怎样充盈经济血脉。愿后来者踏上这片土地时,也能听见历史与当下的对话、经济与人文的交响,在狮城的日升月落里,读懂全球化浪潮中,地理、人文、经济共生共荣的永恒命题。