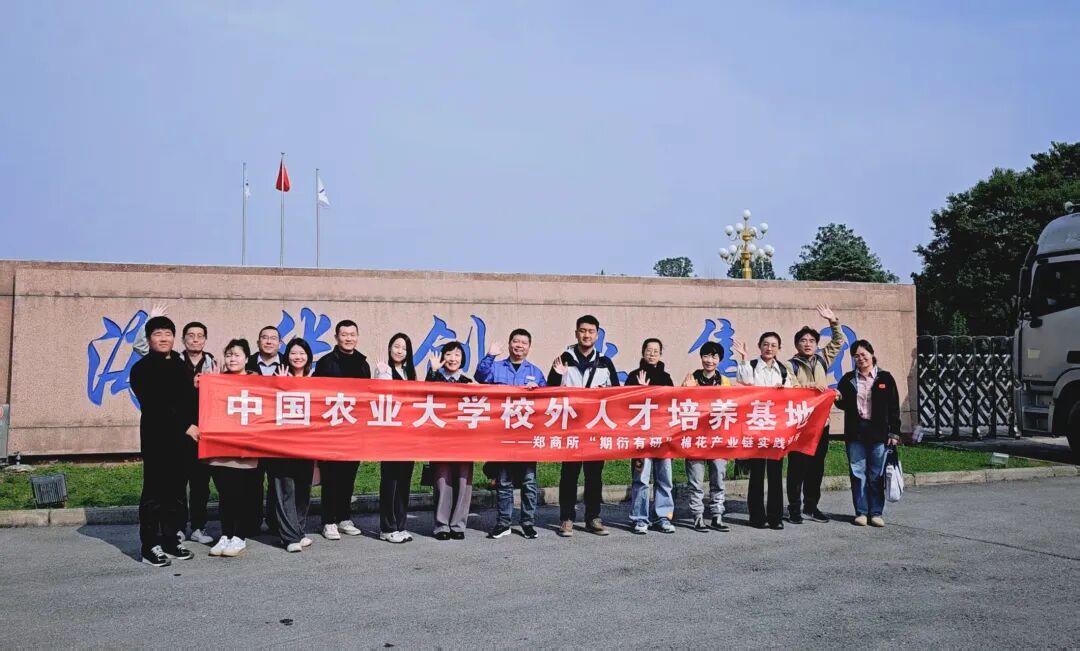

作为“期衍有研”棉花产业链实践调研的收官之站,10月23日中国农大

MBA

师生一行走进海华纺织的生产车间,机器的低鸣与飞旋的纱锭,为这场深入产业链终端的研学,奏响了最后的实践序曲

。在这里,同学们从课堂上的期货盘面价格,回到了“一根纱线”诞生的起点,完成了从理论认知到全产业链洞察的闭环。

实地探访:

现代化车间见证棉纱诞生

在海华纺织的现代化生产车间内,学员们实地观摩了从清棉、梳棉,到并条、

精梳

,再到粗纱、细纱的完整纺纱流程。据海华纺织相关负责人王总介绍,该生产线配备了国际先进的纺纱设备,其中尤为引人注目的是空气捻接技术的应用,实现了单筒纱线长度超过10万米且全程无断头,充分体现了我国纺织产业的高质量发展水平。

参观过程中,王总以“抽长拉细、去杂提纯”为主线,结合现场实物与流程展开互动讲解。清棉工序将紧实的棉包开松处理,并初步除杂;在梳棉机旁,学员们观察到棉花纤维被梳理顺直,形成最初的“生条”;随后,通过并条工序将多根生条合并,并借助自调匀整技术使棉条更均匀。

为生产高品质的精梳纱,还需经过精梳工序以剔除短纤维、保留整齐的长纤维。这一过程虽然增加了棉花损耗,却换来了纱线更佳的光泽与强度。

而为了达成这一高品质,企业需要投入约1.4吨棉花才能产出1吨精梳纱线,这组数据直观体现了其对产品质量的极致追求。最后,经由粗纱与细纱工序,棉条被逐步牵伸、加捻,最终纺成强韧而细腻的纱线。

在细纱工序前,学员们仔细观察了从粗纱到细纱的转变过程。王总以“牵伸倍数”为例进行现场讲解:“从棉条到细纱,我们要实现数百倍的牵伸,就如同将一根面条不断拉细,同时保持均匀且不断裂。”

整个参观过程中,学员们边观察边提问,在实地观摩与互动交流中,将纺纱理论知识转化为直观的生产实景,建立起对现代纺织生产的系统而深入的理解。

互动研讨:

行业挑战与期现融合之道

随后的座谈环节,师生们就纺织行业发展趋势与企业经营策略与王总展开深度交流。面对原料价格波动这一行业共性难题,企业相关负责人分享了海华成熟的期现结合模式:公司已建立专业期货团队,严格执行“现货采购与期货套保一比一对应”的风控策略,通过金融工具为实体经营保驾护航。

在探讨企业运营与市场布局时,学员们踊跃发问:“海华的棉纱是否直接出口?贸易摩擦对业务有无影响?”王总回应,企业虽不直接出口,但下游客户遍布江浙、广东等地,部分产品通过贸易商转口至其他地区,而当前国际贸易环境与溯源要求确实对订单有所影响。

在被问及“为何选择在新疆建厂”时,王总坦言,新疆产能的崛起倒逼内地企业寻求差异化突破,例如转向混纺、功能性纤维等赛道,或通过光伏技术降低电费成本。整场交流中,学员们提问不断,王总亦结合实例与数据一一回应,在问答之间深化了大家对纺织产业链、企业战略与行业生态的立体认知。

中国农业大学MBA"期衍有研"系列研学活动通过带领学员深入产业一线,不仅丰富了学员们的产业认知,而且实现了理论教学与产业实践的有机融合。未来,中国农业大学MBA教育中心将继续推进产学研深度融合,为培养新时代高素质管理人才不断创新实践教学模式。