如果说北外赋予了我认识世界的框架和方法,那么在荷兰的学习就像是认识了一位现实中的导师,带着我一步一步将理论落地于实践。

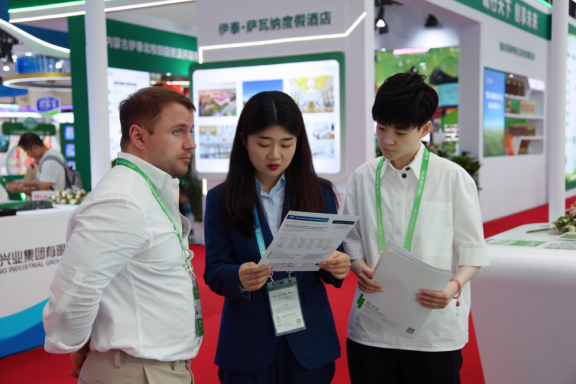

回望整个从申请到办签证再到入学的过程就像是一条紧密的时间链,在为期半年的时间链中我融入了研一下半学期的学习、提前实习、展会翻译和从各种渠道找荷兰的房子等等一系列的事情,tired but gratifying……

整个准备过程会因人而异,有些学校需要硬性的雅思成绩,有些学校的申请流程很长或者回复很慢,各个学校的开学时间和交换时长也有差异,总之,这是一个需要长线规划的选择;只要你相信这段经历会有意义有价值,那么耐心细心地一步步准备就好了。

之所以选择荷兰,是因为在所有的选项中荷兰有最发达高端制造技术和国际物流体系,最高水平的英语应用度可以降低学习阻碍,同时地理位置极佳,距离德国各城市也非常近,可以在交换期间参加各种感兴趣的行业活动或展会;通过近距离接触和与展商沟通能够更直接更深入了解各国客户的需求差异和处于不同发展阶段的品牌的想法,这对我来说十分有价值。

当我怀着轻松的心态来到学校,准备开始一段快乐的学习生涯时,才发现事情并不那么简单……在我所选择的进阶国际商务课程中,几乎没几个亚洲人,不出意外我成为了班里唯一一个亚洲人;企业咨询和投资的小组里有荷兰、西班牙、葡萄牙、波兰、阿尔巴尼亚、意大利、摩尔多瓦等国的同学,授课的老师也都是欧洲人,最大的沟通问题变成了“文化”而非语言。当与周围的语境皆然不同时,顺畅的学习无疑变成了巨大的挑战,这让我至少适应了三周的时间;幸而还有其他班来自的香港同学和我一起应对这些问题,这让我的冲击感缓解了不少。

随之而来的一个月充满了各种各样的seminar , group session, assignment以及企业参访,应用类大学的优势就是课程实践与真实公司交流对接的地方很多,每当我们新学一些知识就可以具体付诸实践,这无疑会让我们成长得很快。

交换学校所处的城市格罗宁根位于荷兰北部,虽较于阿姆和鹿特丹等城市较为偏僻,但是环境纯净人口年轻化,是典型的大学城,出门旅行的话问题也不大,毕竟整个荷兰的面积只相当于两个半北京;城市在保留了传统风貌的同时融入北欧现代建筑元素,“论坛”的学习氛围与景色让我常常流连于此。

在慢慢适应了学习节奏与文化差异之后,我终于有了余暇去真正感受这片土地。荷兰的生活节奏与人文气息在不经意间将我包裹,当我骑着单车穿行于纵横的运河边,在鱼市和摊主聊价格,或是在博物馆中凝望那些曾经只存在于课本中的画作和艺术品——这一切都让我愈发体会到这段旅程的独特意义。

每一次出行、每一次与人的交流,都是对自我边界的延伸。那些关于文化、社会与商业的观察,往往比书本更生动,也更具温度。我常常会感觉非常幸运能有机会沉浸在一个全新的环境中,不管在国内上再多英文课,在这里都不会够用,小到认识一种蔬菜,大到理解他们处理事情的不同逻辑,每天都有新发现,这种学生的状态有时会让我很累,但更多的是充实。

十月的荷兰有一种独特的安静。天色渐渐转暗,风从北海带来淡淡的潮湿气息,空气中藏匿着大西洋呼啸的海浪;一天中冷风、细雨和暖阳轮番登场,运河边落满金黄的树叶。每当清晨骑车穿过浓雾,我都更能体会到西欧人的精神来源:理性、克制,却也有温度。

在秋意渐浓的十月末,我沿着地中海的阳光南下,踏上了意大利和法国的旅程,那是一段现代与历史并行的旅途。罗马的街道粗粝而庄重,古老的石柱与千年未变的广场让人感受到时间的重量。站在万神殿前,我明白“历史”并不是过去的叙述,而是一种仍在延续的存在——它塑造着人们的生活方式,也影响着对世界的理解;博洛尼亚与佛罗伦萨的老城则更温柔。红砖屋顶下汇聚各国人的咖啡馆、充满各国语言书籍的书店、随处可见的雕塑与壁画,让我看到文化如何融入日常。那种对艺术的尊重绝非刻意追求而是深深刻入意大利人的基因,变成一部分自我。

这段旅程让我真正理解了欧洲:不是某个时代或某个城市,而是一种随时间流动的精神传统——对历史的敬意、对创造的坚持,在变化中保持秩序,在多样中寻找自我;以及对生活深沉而克制的热爱。

在威尼斯双年展上,我看到了澳门展区的设计描述,从一个截然不同的外部视角去看这个我曾经熟悉的城市带给我很强烈的感受;中西方两套体系浅浅交织、各自辉煌,而北外人,在其中生长。

在这段旅程中我意识到,理解世界并不只是走得更远,更是能在不同文化的回声中听见自己的声音。北外赋予我观察的方法与思考的框架,海外的学习让我学会在现实中验证这些框架,而欧洲的旅程,让我真正开始理解“多元”的含义——它不是差异的并列,而是共存的无限可能。

当我回到格罗宁根的校园,我感到一种平静。那是一种被世界温柔打磨后的确定,无论身处何地,我都是最初的我,

都能以开放与尊重的姿态去理解他人,也塑造自己。